1. 要約

廾之著『アイドルマスターシンデレラガールズ U149』の読解をおこなう。

本論では『U149』が物語に対抗する物語であることを論証する。反=小説(アンチ=ロマン)でない、物語に対抗する物語の先例として、志賀直哉著『暗夜行路』と中上健次著『枯木灘』を参照する。その際、両作の分析である蓮實重彦著『「私小説」を読む』、『文学批判序説』、『小説から遠く離れて』を援用する。

補論として、『U149』の表現とその主題との関係を分析する。

2. 本論「物語に対抗する物語」

2-1. 『暗夜行路』と『枯木灘』

2-1-1. 序論

『U149』の主題論は物語に対抗する物語だ。また、説話論は各キャラクターを主役とする物語の連作で、錯雑としている。いずれも複雑だ。そのため、先例とその分析を参照する。

なお、アニメ版はこの複雑さが易化されている。おそらく、アニメ(アニメーション一般でなく、いわゆる日本のアニメ(anime))という媒体の性質のためだ。

志賀直哉の『暗夜行路』と中上健次の『枯木灘』という範例は蓮實重彦による。

蓮實は『文学批判序説』で、『枯木灘』を"『暗夜行路』以来の知的な作品"と選奨する。"言葉と思考との程よい距離の計測という知識人風の営み"に対し、距離の意識という錯覚、距離の捏造を排除し、言葉そのものと取り組む"聡明なる知性"をもつ。蓮實はそれを文学の絶対的な条件とまでいう(p.255)。

主題論だけでなく、『暗夜行路』と『枯木灘』は主人公も類似する。

蓮實は『「私小説」を読む』で、『暗夜行路』の主人公である時任謙作が凡庸であることを指摘する。

実のところ、『岬』と『枯木灘』の主人公である竹原秋幸も、義兄の工務店で現場監督を勤めあげることだけを目標とする凡庸な人物だ。誹謗中傷ではないが、このことを蓮實は『小説から遠く離れて』で"染まりやすさ"と指摘する。

『「私小説」を読む』における典拠は以下のとおりだ。

"時任謙作と命名された虚構の人物が『暗夜行路』の主人公たる特権的な存在だとしたら、それは、特異な生いたちと妻の不貞とが不幸な色調に染めあげるその宿命を超えんとする意志の力によってでもなければ、行動の軌跡や心理の綾といったものが、ひときわ鮮明な輪郭の肖像を描きあげているからでもない。謙作が耐えねばならなかった程度の不幸ならどこにもころがっていようし、性格もうんざりするほど凡庸で、人を魅了する陰影にとぼしい。"(p.25)

これは『U149』と『暗夜行路』および『枯木灘』の類似でもある。

『U149』の主人公である橘ありすは凡庸な人物だ。『U149』で、橘ありすは渋谷凛と継承の関係性をもつ。その理由の一部は、この人格の共通性だろう。

なお、橘ありすはアニメの類型的なキャラクターである、いわゆる毒舌キャラではない。例えば、ゲームにおけるTIPSの「橘ありすのウワサ②」は"インターネット上での議論は建設的ではないためやらない主義らしい。"だ。こうした人格の世俗的なところは、アニメのキャラクターの類型性を逸脱している。渋谷凛も同様だ。

橘ありすの注文と叱責は、むしろ『不思議の国のアリス』のアリスや、『我らが共通の友』のジェニー・レンといった、子供が大人ぶるときのナンセンスに関連づけられる。

"`--yes, that's about the right distance--but then I wonder what Latitude or Longitude I've got to?' (Alice had no idea what Latitude was, or Longitude either, but thought they were nice grand words to say.)"(『Alice's Adventures in Wonderland』)

"The dolls' dressmaker had become a little quaint shrew; of the world, worldly; of the earth, earthly."(『Our Mutual Friend』)

廾之もこのことを意識している。

"橘ありすについて

頭の良い子なので、どこまで考えててどこまでを言葉にするかを気をつけています。

メンドくさい子(そこが可愛い!)ですが、Pへの反応や

乗り越える壁がはっきりしてる分扱いやすい子だと思っています。

大人びつつも、まだまだ子供である事を忘れないようにしています。"(『U149』第1巻「あとがき おまけ」、p.172)

子供であることによるナンセンスを除けば、橘ありすはまったく面白みのない人格だ。だが、面白いといわれるものが字義どおりに面白いことはない。また、自分を面白いと思っている人物は深刻につまらない。よって、橘ありすの人格の面白みのなさは普遍性をもつ。このことは時任謙作と竹原秋幸にもいえる。

2-1-2. 『暗夜行路』

蓮實は『「私小説」を読む』で『暗夜行路』を以下のとおり分析する。

『暗夜行路』は「二」の主題、偶数原理をもつ。「比較」と「選択」、さらには「類似」と「反復」だ(p.20)。

結婚は「一」という奇数性の勝利でなくてはならない(p.37)。妻は偶数性と奇数性の戯れを超えた領野をみずから捏造する(p.44)。

主人公の謙作は、過去を物語として提示しつつ現在を回避することの安易さと、過去を不断に現在に投影しつつ生きる物語の困難という、二者択一で苦しむ。だが、これもあくまで偶数原理だ(p.49)。

偶数原理は、とくに次の対立構造に表れる。母に屋根から下ろされるか、娼婦を二階に引き上げるかだ。終盤で、妻である直子はみずから登山する。つまり、自発的に上昇する。ここで偶数原理は消滅する(p.56)。これは、『暗夜行路』が唯一無二の作品になったことも意味する(p.59)。

修辞法を除けば、偶数原理とは志賀直哉の正確無比な作風だろう。これは著名な短編の『焚火』にあらわれている。また、この作風のため、志賀は短編作家として実力をあらわす。志賀が長編小説の『暗夜行路』を完成させたとき、それは読者を世界そのものに開くものだった。これが結尾部への賞讃の意味だろう。蓮實はあえて触れていないが、この賞讃は、むしろ名高い大山の描写に相応しいだろう。

なお、正確無比な作風と、短編作家として実力をあらわすということは、初期の中上健次にもいえる。

『「私小説」を読む』における典拠は以下のとおりだ。

"人はいかにして犯された罪を懺悔するかという点をめぐって、彼は、いまは芸者をしている「栄花」という女義太夫と「蝮のお政」という旅役者を例に引き、「現在、罪を犯しながら、その苛責の為め、常に一種張りのある気持(、、、、、、、、、)を続けてゐる栄花の方が、既に懺悔し、人からも赦されたつもりでゐて、其実、心の少しも楽しむ事のないお政の張りのない気持(、、、、、、、)よりは、心の状態として遥かにいいものだと思ふ」という。かつて「栄花」と呼ばれた女義太夫は、嬰児殺しをしてまで男と別れようとはしない「芸者の中でも最も悪辣な女」として知られ、「蝮のお政」は、男を殺した自分の過去を芝居に仕組んで、日々、罪ある過去を悔いながら各地を巡業して歩くという女である。そこには、「過去」という「類似」があり、「償罪」をめぐる姿勢の「比較」がある。そして、「栄花」の態度をよしとする「選択」もある。その二者択一の根拠となっているのが、張りのある気持(、、、、、、、)と張りのない気持(、、、、、、、)という「緊張」=「弛緩」の双極性であることは誰の目にも明らかであろう。いうまでもなくお政の「弛緩」よりも栄花の「緊張」に惹かれる謙作は、前篇の終り近くで栄花のことを小説に書こうとさえ思いたち、ついに書きあげることなくその着想を放棄しなければならない経験を持っている。おそらくそこには、罪を告白することで存在を弛緩させつつ生きるというキリスト教的な「償罪」観にたいする志賀直哉の狂暴な反撥が読みとれるかもしれないが、ここで重要なのはその点ではない。「懺悔と云ふ事も結局一遍こつきりのものだから」という謙作が「蝮のお政」の中に認めているのは、過去を物語として提示しつつ現在を回避することの安易さであり、「懺悔もいつそ懺悔しなければ悔悟の気持も続くかも知れない」と考える謙作が「栄花」の中に感じとっているのは、過去を現在へと不断に投影しつつ生きることが開示する物語の困難である。そして、彼は、物語の安易さに対して、物語の困難さを選んでいるのだ。とうぜんのことながら、「栄花」の物語は書くことができない。"(pp.48-9)

"この感慨は、日本女性としては典型的なあの自己犠牲の精神といったものとはまったく無縁の場でつぶやかれたものと考えなければならない。それは、「作品」の構造から自分が排除されてはおらず、夫とともにその磁力を触知しうる自分を確認しえたものが、偶数的世界を統禦していた「選択」原理の崩壊を身をもって生きる瞬間の歓喜の表明にほかならぬのだ。『ドンキホーテ』と『真夏の夜の夢』の婚姻は、このときはじめて排除された偶数として成就する。それを、感動的と呼ばずにいられるだろうか。そしてその感動は、前(、)篇、後(、)篇、第一(、)部、第二(、)部といったあからさまな偶数原理に従って書きつがれてきたこの長篇小説が、唯一無二の「作品」へと変容する瞬間の感動でもあるだろう。そのとき「作品」は、作家たる志賀直哉の側にあった構想も、読者の誰もがたどりえた物語をも同時に超え、何ものにも帰属することのない不断の言葉の戯れを現出せしめる。だからこの感動は、志賀的な「主題」郡がかたちづくる構造的な相貌に無感覚な人間には、永遠に禁じられるほかはないものだろう。だが、「作品」を読む(、、)という体験は、書く人と読む人との間で演じられるあの偶数的な関係をも廃棄する一瞬の感動でなくて、何であろう。"(pp.59-60)

蓮實はわざわざ指摘していないが、『暗夜行路』は結尾近くでここまで直接的に書いている。

"其晩、彼は蚊帳の中の寝床を片寄せ、その側に寝そべつて、久しぶりに鎌倉の信行に手紙を書いた。彼は自分が此山に来てからの心境について、細々と書いてみるのだが、これまでの自分を支配してゐた考が余り空想的であることから、それから変化した考も自分の経験した通りに書いて行くと、如何にも空虚な独りよがりを云つてゐるやうになり、満足できなかつた。さういふ事を書く方法を自分は知らないのだとも思つた。"

『枯木灘』につき、蓮實は比較論として『一番はじめの出来事』を挙げる。多幸感に包まれた、自他未分化な幼少期の描写として、『暗夜行路』では序詞が当てはまるだろう。

序詞と大山の描写は以下のとおりだ。

"四つか五つか忘れた。兎に角、秋の夕方の事だつた。私は人々が夕餉の支度で忙しく働いてゐる隙に、しかも手洗場の屋根へ懸け捨ててあつた梯子から誰にも気づかれずに一人、母屋の屋根へ登つて行つた事がある。棟伝いに鬼瓦の処まで行つて馬乗りになると、変に快活な気分になつて、私は大きな声で唱歌を唄つて居た。私としてはこんな高い処へ登つたのは初めてだつた。普段下からばかり見上げていた柿の木が、今は足の下にある。

西の空が美しく夕映えてゐる。鳥が忙しく飛んでゐる……

間もなく私は、

「謙作。――謙作」と下で母の呼んでゐるのに気づいた。それは気味の悪い程優しい調子だつた。

「あのネ、そこにぢつとしてゐるのよ。動くのぢや、ありませんよ。今山本が行きますからネ。そこに音なしくしてゐるのよ」。

母の眼は少し釣り上がつて見えた。甚く優しいだけ只事でない事が知れた。私は山本の来るまでに降りて了はうと思つた。そして馬乗りの儘少し後じさつた。

「ああつ!」母は恐怖から泣きさうな表情をした。「謙作は音なしいこと。お母さんの云ふ事をよくきくのネ」。

私はじつと眼を放さずにいる、変に鋭い母の視線から縛られたやうになつて、身動きが出来なくなつた。

間もなく書生と車夫との手で用心深く下された。

案の定、私は母から烈しく打たれた。母は亢奮から泣き出した。

母に死なれてからこの記憶は急に明瞭(はっきり)して来た。後年もこれを憶ふ度、いつも私は涙を誘われた。何といつても母だけは本統に自分を愛してゐてくれた。私はさう思ふ。"

"中の海の彼方から海へ突出した連山の頂が色づくと、美保の関の白い燈台も陽を受け、はつきりと浮び出した。間もなく、中の海の大根島にも陽が当り、それが赤鱏を伏せたやうに平たく、大きく見えた。村々の電燈は消え、その代りに白い烟が所々に見え始めた。然し麓の村は未だ山の陰で、遠い所より却つて暗く、沈んでゐた。謙作は不図、今見てゐる景色に、自分のゐる此大山がはつきりと影を映してゐる事に気がついた。影の輪郭が中の海から陸へ上つて来ると、米子の町が急に明るく見えだしたので初めて気付いたが、それは停止することなく、恰度地引網のやうに手繰られて来た。地を嘗めて過ぎる雲の影にも似てゐた。

中国一の高山で、輪郭に張切つた強い線を持つ此山の影を、その儘、平地に眺められるのを稀有の事とし、それから謙作は或る感動を受けた。"

2-1-3. 『枯木灘』

蓮實は『文学批判序説』で『枯木灘』を以下のとおり分析する。

『枯木灘』は残酷な物語を語ろうとする自分を、物語の残酷さに送り返し、その機能を試練として受けいれる。物語は現存としての環境であり、同時に、物語が組織する言葉が語る対象は、不在の物語の残酷さだ。作品は"この現存と不在の同時的な戯れ"により構成される(p.180)。

比較論として、『一番はじめの出来事』は幼少期の体験をその視点から語っているが、残酷な体験を残酷な物語として語ることの甘美さをまとった牧歌的な作品だといえる(p.181)。

"そして彼は、記号の解読という作業が、何よりもまず聡明さを必要とする力仕事だということを知っている。そしてこの聡明さは、精神の問題でも肉体の問題でもない。ただ、物語を読むという作業が、必然的に物語に読まれることでしか終りえないという現実を、物語という暴力装置があたりに波及させる現存と不在の戯れの中で学びえたものの聡明さが問題なのだ。その意味で、中上健次は、近年まれに見る聡明な作家だといえる。"(p.188)

蓮實は『小説から遠く離れて』で、『枯木灘』をさらに具体的に分析する。

『枯木灘』は物語に従うことで、逆に自らを物語から小説へと解放する。物語的な典型への執念が、無方向性を示す。執念がその不在と似る。物語とは、言葉をその方向の消滅へと導く誘惑だ。そのため、秋幸は「染まりやすさ」を特徴とする(p.130)。

中上の初期の短編作品は「染まりやすさ」を放棄させる命令の遅延による。対して、長編小説は中上にとって失楽園の物語となる(p.142)。

秋幸が捨子であることは、欠落でなく過剰による。孤児や私生児を主人公とする小説のほとんどは、共同体的な慣習の物語にすぎない。対して、『枯木灘』は共同体の外に出ることを目指す。捨子の物語からは外部に位置する。捨子の物語ではなく、物語の捨子となる(p.149)。

構築が、物語がその不可能性そのものに合わせて進む物語を構築する。『枯木灘』は物語が物語の限界と接してしか語られないという事実の推移を追ったレアリスム小説だ(p.150)。

捨子が捨子として完全なのは、親殺しの機会が奪われているからだ(p.152)。秋幸は実父である浜村龍造そのものでなく、その言語的な表象と、それがあたりに波及させるイメージに苛立つ。表象化された父親の実子であるため、完全な捨子になることができない(p.158)。

典型的な物語なら龍造との対決で終わる。だが、龍造は何事も等価交換できるという神話的、古代的な無法の世界にいる。そのため、対決は無効となり、『枯木灘』では中盤でしかない(p.179)。

『枯木灘』は母と女に説話論的な役割がない。また、主人公に性格と心理がない。愛への執着が希薄だ。秋幸はたんなる血の伝承の装置となり、近代的な意味での恋愛が、歴史の意識とともに消滅する。超=歴史的、古代的な王者の孤独に至る。路地は、その無限に物語を生成する場所だ(pp.209-12)。

そもそも、小説はアリストテレスの『詩学』が根拠づける文芸の伝統、すなわち抒情詩、叙事詩、演劇ではない。正統的な起源を欠き、近代に誕生した文芸の私生児だ。蘇生を虚構によってはじめて現実化する。子であることを決定的に否定するのではなく、「完璧な捨子」として蘇生する、存在を虚構化することによって物語の構築に加担する(p.229)。

物語のように、あるいは物語に従って小説を書くなら、たんなる物語の伝承装置になるだろう。そうではなく、私生児性により、物語の解読装置となり、物語から無限の継承という属性を奪い、その真実のみを再生させる(p.231)。

中上が言う路地への愛しさは、失われたものへの郷愁ではない。退行ではなく、虚構化への欲動だ。中上のこれ以降の創作活動は、路地の物語を小説として解説する作業になる(p.232)。

近代に誕生した小説が、神話的、古代的な力をもつという議論がやや複雑だ。これは、いわゆるポストモダンが近代とともに誕生したということを踏まえれば分かりやすい。つまり、近代は自己を超克する力をすでにもっていたということだ。

浜村龍造は"「なんでもかまうか。車もじっても、人を怪我させても、弁償したらええんじゃ」"(河出文庫、pp.184-5)という交換原理で、近代的な法を無効化する。

また、龍造は浜村孫一の伝説を宣伝し、自らの血族を権威付けしようとする。龍造の噂や、浜村孫一の伝説に対し、秋幸はきょうだい心中の俚謡や、伊邪那美命の伝説で対抗しようとする。最終的に、秋幸そのものが噂となり、そうした物語を伝える土地だけが残る。

蓮實が『文学批判序説』と『小説から遠く離れて』で引用する、『枯木灘』の冒頭の自他未分化な描写は以下のとおりだ。

これは具象的には自然描写であることが優れている。

"舗装された道路は川に沿って続いていた。トンネルを抜けるとすぐに川の蛇行にあわせてカーブがあった。川は光っていた。水の青が、岩場の多い山に植えられた木の暗い緑の中で、そこだけ生きて動いている証しのように秋幸には思えた。明るく青い水が自分のひらいた二つの眼から血管に流れ込み、自分の体が明るく青く染まっていく気がした。そんな感じはよくあった。土方仕事をしている時はしょっちゅうだった。汗を流して掘り方をしながら秋幸は、自分が考えることも判断することもいらない力を入れて掘りすくう動く体になっているのを感じた。土の命じるままに従っているのだった。硬い土はそのように、柔らかい土にはそれに合うように。秋幸はその現場に染まっている。時々、ふっとそんな自分が土を相手に自瀆をしていた気がした。いまもそうだった。"(p.13)

なお、蓮實はあえて指摘していないが、序盤で秋幸は自然だけでなく労働とも同化している。

"ミキサー車が可もなく不可もない出来のコンクリをつくりあげ、人夫はただそのこね上ったものを一輪車に受けて運ぶだけでよかった。文昭がこの組を繁蔵から引き受けてから、生コンは「藤田」から注文した分だけ届く。モーターでミキサーをまわし、バラスを入れ、砂を入れ、ころあいを見てセメントと水を加えて目分量で程よいコンクリをつくる手仕事は要らなくなったのだった。秋幸はそれが不満でもあった。徹や女の人夫や運転手の運んできた一輪車の生コンを、秋幸と中野さんが型板につっこみ、バレンで平らにする。それは土方ではなく左官屋と一緒だと思った。それでも掘り方や石垣積みと同じように汗が出た。汗が眼に入り、痛かった。手も腕もコンクリがついているためぬぐうことも出来なかった。秋幸はまた自分の体が、光を受けた山や川の景色に染まり始めていると感じた。それが快かった。安心できた。"(pp.37-8)

秋幸は物語に物語で対抗しようとする。

"みかん畑は濃い緑に光っていた。

音はなかった。秋幸は白く光る山の際、その山裾から広がるみかん畑を見ていた。秋幸は自分の中にゆっくりと首を持ちあげてくるものがあるのを知った。山が幾つも連なってある。それは秋幸らの住む土地も、有馬も変わらなかった。山は、だが、あの土地で見るものとは違って見えた。山は架空の物語に出てくる山だった。石碑のあるその寺にむかってだだっぴろく山裾に広がるみかん畑も架空の土地だった。その山、その土地は、大きな体の蛇の眼をしたその男、蝿の王浜村龍造の熱病がつくり出す架空の物語の場所だった。火の神を産み、女陰が焼けて死んだ伊邪那美命を葬った窟は車で五分たらずのところにある。神話の中の黄泉はここだった。このあたり一帯だった。そこに男は碑を建てた。"(pp.198-9)

『枯木灘』の結尾部は以下のとおりだ。『暗夜行路』と同様に、ここで主人公は消滅する。また、この悠大な自然描写は『暗夜行路』の大山の描写に通じる。

"まだ昼からの仕事にかかるには一時間もあるのを知り、徹は文昭の家へ行こうと外に出た。日が丁度空の真中に、白く破け穴のようにあった。風は凪いでいた。九月の日にさらされ、あぶり出され、道も家も樹木も動きを忘れてただ日を耐えているようだった。徹は文昭の家へ道を歩き、それから思いついて、山の石段へ抜ける道を歩いた。小山へは幾つも道があるのだった。小山は耕やす者もなく、雑木ばかりだった。徹は石段に出た。草のいきれ、土のいきれがした。徹は石段をのぼった。石段の中ほどから、雑木の中に入り、その小枝に青い小さな実が幾つもついているのを知り、取ってポケットに入れた。そのすぐ下が、竹藪だった。竹藪からではなく徹のすぐ脇から、草色の小鳥が飛び出しあわただしく翼を広げ、縮めながら、製材所の方へ下りて行った。徹は石をひろい、雑木の方へ投げた。また投げた。小鳥は飛び出してこなかった。徹は雑木の幾つもおり重なった枝を払って前へ進んだ。山は徹を安心させた。一度、秋幸にそう言うと、秋幸も安心すると行った。「山ばっかしあるとこを見てきたし、小さい時から山でチャンバラごっこしたり、〈秘密〉つくって遊んだんじゃもん」秋幸は言った。木の枝を切り、幹を切り、隠れ家をつくり、他所の町の子供との戦争の武器をたくわえた。女の子が仲間に入る時もあった。枝のしなる力を利用したコブチで小鳥を取った。小鳥は赤い実の餌に誘われ、コブチにかかり、頭が潰れたり足が折れて死んでいた。

頂上に出て、徹は小屋の中をのぞいた。

徹は小屋の横から、草が密生した見はらしのよい松の根方に出た。そこから山の下に製材所が見え、道を幾つも曲ると秋幸の家が見えた。防風林と海があった。日は、真南にあった。草が呼吸していた。雑木の葉が呼吸していた。いきれが息苦しく、むせた。風が突然、吹く。ざわざわと草が音をたてて動く。くっくっ、とわらう声がした。振り返った。石段から山の頂上への昇り口に、あごのたるんだ白痴の子が口を開け、笑をつくり、徹を見ていた。口を開け、くっくっとわらい声を喉の奥で立てる。徹が山に上るのを見つけて追ってきたと思った。

歯が虫歯のため黒く見えた。また山が鳴った。徹は山鳴りの音を耳にしながら、立ちあがり、顔に笑をつくって、手まねきした。"(pp.369-71)

2-1-4. 『U149』

2-1-4-1. 序論

まず、『U149』の脚本を見て、その主題論が物語に対抗する物語であることを論証する。

ここでは第1巻から第4巻所収の第23話『第3芸能課⑦』までに集中する。本作には"大きなあらすじ"(『U149』第5巻「あとがき」、p.159)がある。登場人物の名前を冠する話数に対し、第1-3話から、二度目の「第3芸能課」の名前を冠する話数で、このあいだで大きなプロットがまとまっている。

とくに、第1-3話『第3芸能課①』-『第3芸能課③』と、第4-6話『橘ありす①』-『橘ありす③』、第20-23話『第3芸能課④』-『第3芸能課⑦』を扱う。この各編が作品の説話で中心をなすためだ。

なお、補論として第83-86話『横山千佳①』-『横山千佳④』を扱う。作者が自薦しているためだ。

その後、アイドルという題材が、論証した主題論と親和的であることを見る。また、説話論における登場人物の配置が、その主題論に即していることを見る。

最後に、その主題論と作品の制作との関係を見る。

『暗夜行路』と『枯木灘』には、対比的に幼少期の視点をとる文章がある。それにもかかわらず、『U149』を前者の範例とするのは以下の理由による。

第1に、『U149』では子供の可塑性を絶対視していない。第32.5話「描き下ろし小編」には以下の場面がある。佐藤心が"「"自己紹介だけ"で動画を作れるのって」「未来が無限大な子供ならでは…かもね」"と慨嘆し、ページをまたぐとともに、衛藤美紗希に"「何言ってるんですかあっ」「心さんも美優さんもまだまだ可能性の塊ですよおっ」"と反論される(第5巻、p.143-4)。

第2に、『U149』の主人公は橘ありすだ。主役たちは子供だが、年齢によって分化されている。橘ありすをはじめとする12歳の登場人物に対し、市原仁奈、龍崎薫、横山千佳の9歳の3人は自他未分化に描かれている。3者を主人公とする各編は、そうした多幸感に満ちている。

市原仁奈編では、福山舞が市原仁奈を気遣ったことに対し、市原仁奈はそうした対他行動を踏まえず、単純に自分の心情を言う。そのことがかえって福山舞を励ます。"「私…ほら みんなとの合流遅くなっちゃって…」「その間にもみんなはお仕事いっぱいしてたんだよね」「だからかな 中に入る時は私もしっかり頑張ろうって」「ちょっとだけドキドキしちゃうんだー」「仁奈とおそろいです!」「え?」「仁奈もこれから舞ちゃんといっぱいお仕事できるんだーって」「ドキドキワクワクしてやがりますよ!」"(第4巻、p.143)。

龍崎薫編では、龍崎薫はプロデューサーを励まそうとするとき、単純に自分がされれば喜ぶことをしようとする。"「何作ろっか」「えっとねー」「おにぎり!」「おにぎり?」「うん!」「あのね! おにぎりってこう 手でギュっギュって握るでしょ?」「美味しくなーれ! 笑顔になーれ! って」「元気を注入(ちゅーにゅー)しやすいんだって!」"、"「ママに教えてもらったの! だからかおる達のおにぎり食べたら」「プロデューサーさんもいつもの元気いっぱいになるよね!」"(第7巻、pp.39-40)。

横山千佳編では、小関麗奈の忠告に対し、横山千佳は悪意があることを疑わず、単純に受けいれる。"「千佳の演技は何とかした方がよくない?」「…えっ」「だって」「あのままじゃただの」「アニメのキャラの真似じゃない」"、ページをまたぐサスペンスを介し、"「ま… マネっこになってた!?」"と続く(第10巻、pp.175-6)。

仮に、自他未分化な子供が大人の意図に反応しているように見えるのなら、それは大人の願望を投影しているだけだ。

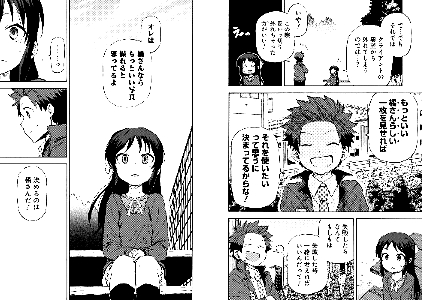

2-1-4-2. 第1-3話『第3芸能課①』-『第3芸能課③』

第1-3話『第3芸能課①』-『第3芸能課③』の説話論は、子供であるということの固定観念を対象化することが中心主題だ。"〈プロデューサーを待ってたって言ったことも〉〈仕事を早く取ってきてと言われたことも〉(小学生らしい素直な言葉だと受け取ってたけど)"、"〈本当は〉〈憧れていたアイドルに不安を覚えた日々から〉〈抜け出したかったからじゃないのか?〉"(第1巻、pp.67-8)。

無論、この固定観念は物語というほど強固なものではない。だが、この微細な描写はここから始まる作品の全体を予示している。『U149』ではプロデューサーは身長が低く、子供である登場人物たちと目線が近い。仮に、これが凡庸な作品だったら、プロデューサーと登場人物たちを、大人と子供という単純な対比で図式化していただろう。その場合、説話は子供が大人の与える事物に喜ぶか、大人が子供のとる想像の埒外の行動に驚き、未来に希望をもつかだ。その両者とも大人の価値観を実現しているだけだ。前者の欺瞞は自明だ。後者について、想像の埒外であることは既成概念でのみ、未来は伝統的価値観でのみ意味づけられる。

2-1-4-3. 第4-6話『橘ありす①』-『橘ありす③』

第4-6話『橘ありす①』-『橘ありす③』は作品の主題論を中心主題におく。

グラビア写真の撮影で、橘ありすは自然体の笑顔を要請され、それに応じることができない。これが凡庸な作品なら、橘ありすが自然体の笑顔をつくるだけだ。いわゆる脚本術が提唱するところの、脚本における障害とその克服だ。

本編で、橘ありすが障害に直面したあとの、プロデューサーと橘ありすとの対話はきわめて緊密に構成されている。

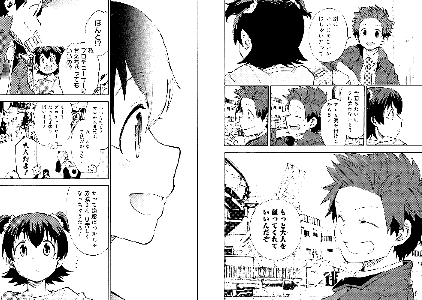

前提として、舞台設定は公園という開空間になっている。導入部で、プロデューサーと橘ありすの接触は、プロデューサーがキャンディによる人形劇という、橘ありすをあからさまに子供扱いすることによる。"「そうやってまた 子供扱いして…!」"(第1巻、p.132)。橘ありすはそれを額面どおりには受けいれないが、同時に、これによって両者の緊張は緩和する。ここで子供という固定観念は対象化される。

実のところ、要請された自然体は子供という固定観念を擬したものだ。そのため、橘ありすは二律背反に陥る。それに対し、プロデューサーは、子供らしくない、意識的な表情のほうが橘ありすにとって自然だったと指摘する。そして、この方向性で再撮影する。

プロデューサーがこの指摘をおこなうコマでは、公園という開空間で、背景にビルを遮蔽物として活用する。これにより、構図が安定感のあるものになる。"「私は」「最初の写真の方が予習の成果を出せたいい写真だと思っています」「でもカメラマンさんもプロデューサーも」「あの写真じゃダメだったんですよね…?」"(p.133)、"「まさか!」「オレもあの写真すげーいいと思ったよ!」"(p.134)。または、被写体であるプロデューサーを構図の中心に配置する。"「で…でも それでは クライアントの要望から外れてしまうのでは…?」「いや! この際思いっ切り外れちゃった方がいい!」「もっといい橘さんらしい(・・・・・・)一枚を見せれば」「それを使いたいって思うに決まってるからな!」"(p.148)。自然であるということの形象化は複雑微妙だ。そのため、構図の安定性が必要となる。開空間で背景に遮蔽物を活用し、安定感を演出することは、ヴィム・ヴェンダース監督『ベルリン・天使の詩』のベルリンの壁が先例に見られる。

そして、青空という自然描写がおこなわれる。"「オレは 橘さんならもっといい写真撮れると思ってるよ」"(p.149)。

この自然描写は、第25話『第3芸能課⑦』の海辺と第40話『櫻井桃華③』の青空、第81話『橘ありす④』の川原に見られる程度の、作品で例外的なものだ。第22-25話『第3芸能課④』-『第3芸能課⑤』は橘ありす編と同様、作品にとって中心的なものだ。また、櫻井桃華は橘ありすと類比的な位置にある。

ここにおける自然描写は『暗夜行路』と『枯木灘』における自然描写と類似のものだ。より直接的には、中上健次に私淑する、青山真治の『EUREKA』の結尾部における空撮シーンと類似している。

『EUREKA』の空撮シーンにつき、青山真治は以下のとおり述べる。

"――『Helpless』は空撮で始まり、『EUREKA』は空撮で終わります。『路地へ〜中上健次の残したフィルム〜』でも主人公は中上健次の生まれた場所を高い場所から俯瞰しようとします。以前お話ししたときに、「自分が映画を撮っている」という自意識で映画を作っているわけではなく、自分ではない、別の視線、誰でもない視線が世界を見ているということを前提に映画を作り、それが俯瞰という視線になる、といっていましたが。

言わばそれは大文字の歴史の視線だと思うんです。僕は常に歴史と自分のふたつの視線で映画を作っている気がしてます。摑みどころなく広くて複雑な東京では、目の高さで地図を作るように映画の視線を設定している。歩きまわって頭の中に地図をイマジネ―としてるわけです。九州では地図は前提なんですね。そこからどう解放されるかが目的になるんです。

――『EUREKA』や『Helpless』の不穏さというものは、その俯瞰が象徴するような視線――自分を取り巻く世界をどう見るか、という視線から生まれてくるような気がします。

ただその歴史の構造を漠然と眺めているだけじゃなく、どう見るかが問題なんです。そこに展開する絶望的な繰り返しをまだやるか、といった呆れや怒りや無念さが発動する時、物語が動く。しかしそれだけではまだ不十分なんですよ。そこに〈実感〉が伴わないと。それに映画を作ることにすべてを賭けているんです。

そしてその絶望的な繰り返しの退屈さを見せつけるんです。しかもそれだけじゃなくて、その退屈さ、くだらなさを忘れないために僕の映画はあるんです。"(青山真治著『われ映画を発見せり』所収「『EUREKA』」、pp.105-6)

"――映画のラストシーンについては?

照れてる自分も巻き込んで、これが正しいんだという、僕の信じる正義みたいなものが、最後の最後に立ち現れているのかもしれません。あんな山のてっぺんにポツンといる小さな存在を応援している視線が、最後のカットなのだ、と思います。"(p.106)

第4-6話『橘ありす①』-『橘ありす③』、そして『U149』の主題論は、所与の物語に対し、現実的で具体的な認識と、登場人物の主体性で対抗することだ。だが、そうした現実性や具体性も、すぐ抽象化され、物象化される。そのため、そうして対抗することは不断に続けなければならない。要言すれば、これは物語に対抗する物語だ。

なお、第6話『橘ありす③』の縦長の仰瞰のコマ割りは、第81話『橘ありす④』において、縦長の俯瞰のコマ割りとして対比的に反復される(第10巻、p.131)。

『橘ありす③』で橘ありすが主体化を促されているのに対し、『橘ありす④』では橘ありすが客体化され、それに対する反応を促されているのだといえる。

また、この場面におけるアイレベルの高さの交錯は、作品において例外的なものだ。むしろ、作品において典型的な演出は、第10話『赤城みりあ③』のクライマックスに見ることができる。このことは『U149』の表現の特質として、補論において後述する。

さて、ここでは錯時法により、プロデューサーがあらかじめカメラマンと段取りをつけている。仮に、単線的で直線的な話法により、経時的に、橘ありすが変心したあとで段取りをつけたとする。その場合、説話論としては非現実的で、主題論としては情緒性だけを問題にする浅薄なものになっただろう。

登場人物が各々で主体性をもち、ときに登場人物のあいだで知性と信頼により、共時的な出来事が生じる。そのことが作品を深長なものにしている。

また、このクライマックスののち、本編の結尾部では緩徐楽章らしく、橘ありすが自然な笑みを浮かべているグラビア写真が描写される(第1巻、p.162)。自然さを形象化することは、自家撞着の危険をもつ。そのため、『U149』では自然であることの表現は謙抑的におこなわれる。第1-3話『橘ありす①』-『橘ありす③』では、こうして事後的に回顧するかたちでだけおこなわれる。

また、本編では橘ありすに関するプロットに、橘ありすと櫻井桃華のライバル関係がサブプロットとして構成されている。ライバル関係という対比は、結城晴編における結城晴と的場梨沙でも用いられる。さらに、第22-25話『第3芸能課④』-『第3芸能課⑤』では、12歳の5人において、橘ありす、櫻井桃華、的場梨沙と、結城晴、古賀小春という対比がおこなわれ、彼らとより年下の登場人物との対比がおこなわれ、子供たちと大人である佐藤心、三船美優との対比がおこなわれる。さらに、佐藤心と三船美優という配役も対比的だ。"「そこの負けず嫌い組 顔が怖くなってんぞー」「負けず嫌い組って何よ!!」"(第3巻、p.155)。

こうした分化が正確無比な作風を構成し、作品を深長で頑丈なものにしている。一方、的場梨沙編は結城晴編に対し、やや生彩を欠く。その主因はプロットの一部を遊佐こずえの人物紹介に当てたためだ。ただし副因として、結城晴編の結城晴と的場梨沙の対比に対し、的場梨沙と遊佐こずえの対比が非対称的であることにもよるだろう。

蓮實重彦が志賀直哉について言う「偶数原理」だ。このことは廾之自身も言う。

"そんな舞編では一緒にお仕事をするアイドルも

真面目っ子とギャルで対比をしましたが、

宿題回では千枝を通して舞と千枝、真面目な子同士の違いを考えてみました。"(第12巻「おまけ」、p.176)

2-1-4-4. 第20-23話『第3芸能課④』-『第3芸能課⑦』

第20-23話『第3芸能課④』-『第3芸能課⑦』では橘ありす編と同様、子供であるということの固定観念を要請され、登場人物たちが二律背反に陥る。"「でも… 台本は段取りだけだから 自由にやってOKだって…」「まあまあ そうだけど それはあくまで建前というか 台本に縛られない"子供らしい回答"を期待してのことというか」"(第3巻、p.141)。

ここで、低年齢の登場人物は二律背反にとまどう。一方、古賀小春を除き、12歳の4人は仕事として、物象化された子供という固定観念に応じるつもりでいる(p.145)。だが、橘ありす、櫻井桃華、的場梨沙の3人は能力を発揮できずに終わる(p.152-4)。

このことにプロデューサーは焦燥を抱く。ここでロケ地を見失うというトラブルが起き、プロデューサーは自分が探すという、やや見当違いの提案をする。だが、それに対し、低年齢の登場人物たちが自分たちも探すと言う。登場人物たちはロケバスを降り、徒歩でロケ地を探す。こうして、あらためて登場人物たちは自発的な行動をとる(第4巻、pp.16-9)。その模様が撮影され、結果的にロケ撮影は成功する。

本編はロードムービーだ。場面の多くはロケバスの車内だ。一方、ロケ撮影であるため、旅は直線的でなく、むしろ円環的だ。終盤で、目的地を見失うことにより、旅は決定的に彷徨となる。そこで、登場人物たちはバスを降り、移動手段はバスから徒歩になる。

車内の場面では、大型バスや列車に一般的な、通路を活用した遠近法の構図は厳密に避けられる。さらに、俯瞰による等角投影法の構図を用いる(第3巻、pp.114-20)。このことは多人数を描写する必要性にもよる。だが、それ以上に登場人物のデラシネ(放浪者)という立場を表わすためだ。そのため、登場人物たちが目的を見つけ、バスを降りて歩きはじめた場面は、アイレベルがミドル・ポジションのロング・ショットになる。そして、ここで順行である左向きの移動であることを示したあと、画面の奥に向かう、移動撮影のような歩行の場面が展開する(第4巻、pp.20-3)。

俯瞰のショットによるデラシネの表現は、ヴィム・ヴェンダース監督のロードムービーの諸作に先例がある。とくに、『パリ、テキサス』の導入部が顕著だ。青山真治は『われ映画を発見せり』所収の『大きな男の逡巡 ヴェンダースと中上健次』で、その"抽象性・唯物性"により両者を併置する。

『U149』では唯物主義の微視的(マイクロスコピック)な手法が、描き文字による台詞に表れている。"千佳ちゃんのプリント絵がいっぱいだー! いいなー!"(第9巻、p.180)。"「傘持ってて良かったぁ〜」「降るって分かってたら 新しいレインブーツ履いてきたのになぁ」 傘はおニュー! かわいい♪"(第11巻、p.128)。

"唯物論的な、固有の〈物語〉。しかし〈物語〉という制度に従属する者としてこれほど矛盾した態度もなかろう。だが、元来〈物語〉とは、映像や言葉(小説)を「強制」し、その「内にある「生」を吸い尽くしてしまう」制度であり、しかしそれなしでは「生きることも不可能な」、もどかしい「矛盾」であった筈だ。この「矛盾」を生きることこそ、映画や小説を作る営みそのものに違いない。彼ら大きな男たちは、そのもどかしさを自らの身体感覚と瓜二つのようにことさらに体感していたのではないか。そしてそのもどかしさと折り合いをつけるためか、彼らは唯物性へ、固有性へ、それが大きな男の生理であるかのように時として埋没し、語られる〈物語〉を停滞させる。"(pp.147-8)

"想像の映画と物の映画。カメラによるシニフィアンとシニフィエの分解。但し、それらは彼らの中で地続きに、ひとつながりのフィルム上を共有する……。

この抽象性・唯物性なしに映画はありえない。物語だけ、あるいは映像だけなら、映画でなくても構わないのだ。"(p.148)

アッバス・キアロスタミ監督にもロードムービーの諸作がある。ヴェンダースの『パリ、テキサス』と対照的に、『オリーブの林をぬけて』は結尾部で俯瞰のショットを使用する。両者と比較すれば、本編における表現の意味合いはなおさら鮮明だ。

さて、ロケ撮影の後、宿泊施設でプロデューサーは登場人物たちの、登場人物たちはプロデューサーの会話を立聞きし、互いへの信頼を強める(第4巻、p.38、p.42)。立聞きという出来事は偶然による。そして、偶然の出来事として、プロデューサーと登場人物たちの声がそろう。"「花火 やらないか!?/やりたい!」"(p.48)。

こうした偶然性は超越的なものだ。二度目の「第3芸能課」の名前を冠する物語として、また、これ自体で重大な物語として、この程度の超越性は普通だ。だが、本作は自然さを形象化することについて、きわめて謙抑的だ。

こうして海辺で花火がおこなわれるが、プロデューサーと橘ありすは、花火に興じる登場人物たちを距離をおいて眺める。そして、橘ありすが意志的に決意を述べる。"「オレは今日色々と勉強になったなー…」「まぁ近道はないし 地道に進むしかないんだけどさ」「プロデューサー」「私達も」「です」"(p.51)。

ここでの自然描写もやはりミドル・ポジションだ(pp.52-3)。

『EUREKA』の導入部はバスジャックだ。ここのバス車内の撮影は閉塞感を演出するものだ。『EUREKA』では導入部のバス車内から、結尾部の大自然に移行する。この青山が言うところの往復運動について、第20-23話『第3芸能課④』-『第3芸能課⑦』は、結尾部で個人と自然を対等な関係に留めている。

このとおり、本作は物語に対抗する物語だ。

2-1-4-5. 第83-86話『横山千佳①』-『横山千佳④』

最後に、補足として第83-86話『横山千佳①』-『横山千佳④』を見る。

作者が自薦しているため、登場人物の名前を冠する話数を検討するなら、とくに参照すべきだ。

"千佳編の続きからスタートの第11巻です!

個人的に千佳編は構図・演出共に作者の意図と上手くかみ合ってくれたと思っていて

かなり好きなお話のひとつです。"(第11巻「あとがき」p.191)

ヒーローショーを演じるにあたり、横山千佳は演技がオリジナルなものでないことに悩む。"「でも」「魔法少女(マジカルミラクル)のセリフとポースは」「魔法少女(マジカルミラクル)達のものだもん!」"、"「プロデューサーくんはアニメ見てないから分からないんでしょ!」"(第10巻、p.184、p.185)。

これが凡庸な作品なら、横山千佳がオリジナルとされる演技を発見するだけだ。いわゆる脚本術の障害とその克服だ。

だが、そうではない。

正確無比な作風からは当然だが、マニエリスムやバロックで、「魔法少女(マジカルミラクル)」のアニメを見るという、たかだか消費活動が問題の解決になることもない。その行為は現実的に必要だが、必要最小限に描写される(第11巻、p.57)。なお、マニエリスムとバロックは、マンガの表現ではそれぞれポップとサイケデリックに当たるだろう。アイドルについて、前者の成功例は平尾アウリ著『推しが武道館いってくれたら死ぬ』だ。エヴァンズの『魔術の帝国』によれば、マニエリスムとは写実主義と形而上学の二義性だ。

来園客の子供が落とし物をする。それについて、横山千佳と南条光は仕事と信念の板挟みになる。プロデューサーが演出を変更させ、2人に時間を捻出する。2人が客席後方から舞台に上がるというものだ。結果、2人は落とし物を発見できる。

この説話は強引だ。だが、作品の表現はそれに値するものだ。客席後方から登場することで、いわば横山千佳が花道を駆けぬけることになる。構図上で、横山千佳は左端に配置され、右から左への直線的な運動がおこなわれる(pp.60-61)。

終演後、横山千佳はこのことを回想する。その際、作品ではほぼ唯一の例外である、超現実的な演出がおこなわれる。構図上で、横山千佳は右端に配置され、中央の超現実的な輝きに正面から向かう。"「すごいよね!」「アイドルって」「ほんとうに魔法が使えちゃうんだよ!」"(p.79)。

ここには、オリジナリティや現実という仮象を実在だとする誤解はない。そうでなく、仮象に実在する人物が変化する。

これは、ただ純心な少女の夢が叶うという牧歌的なものではない。ショーン・ベイカー監督『フロリダ・プロジェクト』の結尾部と同じ、凄絶なものだ。

このとおり、本作は「物語の暴力性」(『「私小説」を読む』「流離譚を読む」)、「物語の暴力性、あるいは神話本来の残酷さ」(『文学批判序説』「中上健次論」)についてきわめて鋭敏だ。

2-2. アイドル

『U149』の主題論は物語に対抗する物語だ。

この主題論はアイドルという題材による。

前提として、現代は後期資本主義、脱産業社会だ。ここで、経済はニューエコノミーになる。

クリスティアン・マラッツィは『現代経済の大転換』で、脱産業社会の特徴として、次の3点を挙げる。1. 市場の飽和状態。規制緩和、市場開放。2. 失業率改善のための、賃金上昇によるインフレリスクの減少。3. 経済循環の国際的シンクロナイゼーション。

そして、『資本と言語』で、それによるニューエコノミーを定義する。通貨創造の主体が中央銀行から金融市場に移行することだ。

また、ディスインフレーションを分析する。特徴は次の3点だ。1. デフレ開始。1979年、FRB議長のポール・ボルカーがマネタリスト政策に転換。2. 貨幣と生産性との矛盾。フォーディズムとケインズ主義のもとでは、インフレ政策と賃上げがおこなわれた。対して、現代では生産のフレキシブル化と労働の外部化がおこなわれる。3. 収穫逓増の経済への転換。

この経済の転換は大きな影響をもつ。

とくに、トマ・ピケティは『21世紀の資本』で資本収益率>経済成長率により、今後、不平等が絶対的に拡大していくことを実証した。

2015年、世界の上位62人の富は下位50%に等しくなった。これは、2014年には85人、2010年には388人だった。

2016年、世界の上位1%の富は下位99%に等しくなった。

同年、アメリカでは上位20人の富が下位50%に等しかった。上位1%が国民所得の20%を独占した。これは80年代には国富の33%、国民所得の12%を独占するだけだった。

「上位1%」は誤称で、上位0.1%、上位0.01%と呼ぶほうが適切だ。

70年代から、アメリカの上位0.1%の所得は4倍、上位0.01%の所得は6倍になった。残りはわずか1.75倍だ。

論文集『ピケティ以後』で、デヴィッド・ワイルは『所得格差、賃金決定、破断職場』で賃上げの停滞について分析する。なお、ワイルはアメリカ労働省、賃金労働時間部門長官の歴任者だ。

1949-79年、生産性は119%増加。平均時給は72%、福利厚生を加えた平均時間報酬は100%増加した。一方、1980-2000年、生産性は80%増加したが、平均時給は7%、平均時間報酬は8%しか増加しなかった。

これは下請けと人材派遣、フランチャイズ化とライセンシング、第三者管理システムによる。こうした外部委託と外注、条件付き作業合意は、以下の理由による。1. 労働組合の回避。2. 社会保障便益の転嫁。3. 賠償責任の最小化。

まさにニューエコノミーの特徴だ。

また、上位1%の所得の急騰について、技術革新と教育と技能の競争による反論がある。これはピケティが『トマ・ピケティの新・資本論』で再反論している。最上位の労働所得が平均賃金より急速に上昇したのは、新技術と独自の技能によって、これらの労働者が平均以上に生産性を上げたからという説明は、循環論法だ。

アメリカでは80年代に確定給付年金から確定拠出年金に移行した。

家計の金融資産比率は80年代から現在まで、30%未満から60%まで上昇した。

世銀副総裁の歴任者である、ジョセフ・スティグリッツは『世界の99%を貧困にする経済』で、リーマンショックを以下のとおり分析する。

リーマンショックの時点で、住宅バブルと消費ブームにより、アメリカ人の下位80%は平均で所得の110%を消費していた。

その時点で、金融部門はシェアでGDPの8%、企業収益総額の40%を増やしていた。収穫逓減の法則では、資本収益率が下がり、賃金が上昇する。だが、国の総資産の総所得に対する比率が上がりながら、平均賃金が横ばいのため、実質の資本収益率は低下しなかった。こうして不動産価格が上昇した。

量的緩和策の主眼は中小企業への融資を回復させることでなく、株価を回復させることだった。したがって、雇用を創出することでもなかった。リーマンショック後の最初の3年間、所得増加は95%が上位1%のものだった。

今年、2023年も、シリコンバレー銀行、シグネチャー銀行、ファースト・リパブリック銀行と、アメリカの銀行3行が破綻した。とくにファースト・リパブリック銀行の破綻はリーマンショック後で最大、史上2番目の資産規模のものだった。

ファースト・リパブリック銀行の破綻の主因は、預金口座の多数が富裕層のもので、そこに取り付け(ラン)が起きたためだ。

これは金融中心の経済の脆弱性と、いわゆるナラティブ経済学の浸透を示す。

さて、アイドルはニューエコノミーにおける仕事の特徴を満たす。

マラッツィは『資本と言語』では、脱産業社会の特徴として以下の6点を挙げる。

1. フォーディズムの批判

2. 労働時間の長時間化

3. ヴァーチャル産業の拡大

4. 労働作業の計測の不透明化

5. 記号と資本の同一化

6. 生産の属人化

アイドルという仕事は上記の6点を満たす。

1. テイラーの科学的管理法の対象外である。

2. 労働時間と余暇時間の区別がない。

3. ヴァーチャル産業である。

4. 労働作業の計測は事前にはできず、事後的になされる。労働契約は関係者間で随時、契約を締結する方法でなされる。

5. 知的財産など、本来は公共のものである記号を私的所有の対象とすることでなされる。ネットワーク外部性により、所有者はレントを得る。

6. 技術進歩によって労働時間が縮小することがない。

ここで、『U149』の第23話『第3芸能課⑦』の結尾部を参照する。低年齢の登場人物を眺め、プロデューサーと並ぶ登場人物として、橘ありす、櫻井桃華、的場梨沙の3人が描かれている(第4巻、p.51)。

なぜこの3人なのか。消極的な理由としては、12歳の登場人物から結城晴と古賀小春を除いたためだ。結城晴は登場人物で半ば部外者の地位に立つ。"結城晴について 第3芸能課の子達の中では、ある意味外の立場にいた貴重な子です。"(第2巻「あとがき」、p.171)。

ただし、積極的な理由としては、橘ありす、櫻井桃華、的場梨沙がいわゆる三大階級を代表しているためだ。これにより、3者で仕事に対する立場を代表することができる。

アダム・スミスは『国富論』第1編第11章で、三大階級を定義する。地主階級、資本家階級、労働者階級だ。所得を地代、利潤、賃金のいずれに負うかによる。

また、マルクスは『共産党宣言』で三大階級として、ブルジョワジー、小ブルジョワジー、プロレタリアートを定義した。地主階級は封建制のもののため、近代の資本主義では消滅するか、ブルジョワジーに変化している。

マイク・サヴィジの『7つの階級』は、トムスンの『イングランド労働者階級の形成』を引用しつつ、イギリスでは貴族階級が資本家に転身したことを指摘する。

明らかに、櫻井桃華はブルジョワジー、橘ありすは小ブルジョワジー、的場梨沙はプロレタリアートの性格をもつ。

なお、現代日本の階級構造はやや異なる。

橋本健二は『新・日本の階級社会』で、就業構造基本調査から4つの階級を定義する。資本家階級、旧中間階級、新中間階級、労働者階級だ。資本家階級は経営者、旧中間階級は自営業者を主とする。新中間階級は男性正規雇用労働者で、専門・管理・事務に従事するもの。労働者階級はその他の労働者だ。この区分では、2012年、資本家階級4.1%、旧中間階級12.9%、新中間階級20.6%、労働者階級62.5%だ。

小熊英二は『日本社会のしくみ』で、国民意識調査と賃金構造基本調査、就業構造基本調査から3つの社会集団を定義する。大企業型、地元型、残余型だ。地元型は地方在住者。大企業型は都市在住者のうち、終身雇用制度で正規雇用のもの。残余型は都市在住者のうち、その他のものだ。この区分では、2017年、大企業型26%、地元型36%、残余型38%だ。

これらでは、橘ありすは新中間階級と大企業型だ。やはり、マルクスの階級論では小ブルジョワジーだ。

なお、橋本の定義では労働者階級が62.5%を、小熊の定義では後2者が74%を占める。実のところ、日本人の大半は労働者階級でいることの自覚がない。

しばしば、いわゆる貧困層を扱った新書や娯楽作品が流行する。これは、最下層の階級であるサービス労働者が、最下層の階級であるために、さらなる下層を分化させようとするためだ。

蓮實重彦は『小説から遠く離れて』で以下のように述べる。小説は近代に誕生した。すなわち、無根拠なものだ。そのため、つねに自己批判できる。

これはルカーチが『小説の理論』で分析したことだ。

マルクスの階級論では階級はおおむねブルジョワジーとプロレタリアートに二分する。

ブルジョワジーの階級意識は、ブルジョワジーの階級的利害に適うものだ。そのため、ブルジョワジーは階級意識をもつことがない。いわば無意識だ。

だが、プロレタリアートもブルジョワジーの階級意識をもっている。プロレタリアートはこのことを自覚しなければならない。これにより、プロレタリアートは階級意識をもつことができる。

橘ありすは小ブルジョワジーだ。

だが、アイドルという仕事を通じて、その物象化されたものに気づく。

このとき、橘ありすは労働者、プロレタリアートだ。その仕事の名前でいえば、橘ありすはアイドルだ。

的場梨沙はプロレタリアートだ。ただし、むしろマルクスが『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』で述べるルンペン・プロレタリアートに近い。ルカーチは『歴史と階級意識』で、ルンペン・プロレタリアートを生産に携わらない消費者と定義する。

的場梨沙は社会規範を軽視する。また、消費文化を愛好する。所得については不明だ。あえていえば、"パパ"こと的場梨沙の父親は稼ぎがあり、BMWを転がし、ロレックスの腕時計をはめていそうだ。

ただし、アントニオ・ネグリは『マルチチュード』で、ルンペン・プロレタリアートを認知資本主義における生産者として積極的に評価する。

的場梨沙編では的場梨沙が社会規範を欠如していることが問題になる。

的場梨沙はドラマのオーディションで「なにをしたいか」という人格に関する質問に答えられない。この質問は高圧的なものであることが明示されている(第8巻、p.167。第9巻、p.33)。的場梨沙は社会的慣習を学ぶ(pp.31-2)。これにより、2回目のオーディションで満足のいくパフォーマンスができる。

ブルデューは『ディスタンクシオン 』で、労働者階級の特徴を実用主義だと分析する。

実用的でない社会規範を労働者階級は知らない。このため、資格審査や採用試験で、労働者階級は暗黙のうちに差別される。こうして、権力は暗黙の権力をも発揮する。

的場梨沙が人格に関する質問で審査されているのは、人格ではない。人格がどれだけ社会規範に馴致しているかだ。

人格と役柄の適否を審査するだけなら、その場で採否は決まる。そうではなく、学習と訓練の余地があるため、2回目の審査がおこなわれる。

演劇について、役者は役柄に人格を表さなければならないという考えは、スタニスラフスキー・システムが代表的だ。演出家の太田省吾は『裸形の劇場』で、これを批判する。これに対し、役者の人格が自然に劇に表れるような演出法を提唱する。著名な演出家である平田オリザはこの方法論をひき継いでいる。

このことからも、的場梨沙が直面した障害は、個人的な自己表現でも自己形成でもなく、社会的な規範と権力だといえる。

これはスティーヴン・マーチャント監督『ファイティング・ファミリー』と同じ説話だ。WWE女王の女子プロレスラーの伝記映画だ。プロレスは自己演出が求められる。イギリスの労働者階級出身である主人公は、プロレスラーとしての技能しかもたず、アメリカのショービジネスの世界で苦労するが、自己演出の方法を学び、ついにWWE女王に輝く。という自己演出を習得するまでを描く。

的場梨沙と遊佐こずえは2人ともオーディションに落選する。これは2人の対決について、典型的な結末に見える。だが、これはオーディションに合格することが権力におもねることだからだ。社会的成功だが、あまりにも陰惨だ。

櫻井桃華については説明を要する。

現代日本に貴族は存在しないためだ。

ブランコ・ミラノヴィッチの『大不平等』と、ウォルター・シャイデルの『暴力と不平等の人類史』は、第二次世界大戦で日本が平等化されたことを分析する。

1938年、日本の上位1%は国富の19.9%、上位0.1%は9.2%を独占した。これが1945年にはそれぞれ6.4%、1.9%まで下落する。富そのものは1936年から1949年のあいだに、上位1%は97%、上位0.1%は98%減少した。国民所得ジニ係数は1930年代後半の0.45-0.65のあいだから、1950年代半ばの0.3まで改善した。

戦後改革で資本は戦中からさらに90%減少する。上位1%の総所得に対する資本所得比率は、1937年の45.9%から、1945年の11.8%、1948年の0.3%まで低下する。

また、『U149』では櫻井桃華がパーティーに出席するところが描かれる。これは貸会場における立食で、社交界より、政界の政治資金パーティーや財界の式典後の懇親会を思わせる(第11巻、p.109)。ただし、この挿話で櫻井桃華の描写は例外的だ。

"そして小春と桃華がケンカをする回。

U149を描く上で「新しい一面」は見てみたいし画いてみたいとは常に考えていて

「じゃあケンカしそうにないペアって?」というところからアイデアを詰めて、

繋げていったお話でした。"(第11巻「あとがき」、p.191)

そもそも、貴族であるということは抽象的なものだ。

ブルデューは『ディスタンクシオン』で、貴族であるということを本質的なものだとしている。規範に従った振舞いは貴族らしさと見なされ、規範に反した振舞いも、優雅な振舞いとして貴族らしさと見なされる。強いていえば、貴族らしさの特徴は自信とゆとりだ。

このことはプルーストが『失われた時を求めて』の全編を通じて、シャルリュス男爵について描いている。

櫻井桃華はむしろ、高慢であり、それに見合う知性と気品をもつゲルマント公爵夫人に近い。だが、ゲルマント公爵夫人はプチ・ブルジョワジーだとしてもその特徴を失わないだろう。むしろ、高慢さに見合う知性と気品がないということが、貴族らしさを明らかにする。

"もしあのような目をしていなければ、シャルリュス氏の顔は多分あまたの美男の顔立ちと似ていたのではないだろうか。のちになってサン・ルーがほかのゲルマントの人間について、「もちろん、ああいう名門らしさ、つまり大貴族の風采を、それこそ爪の先まで漂わせているのは叔父のパラメード一人しかいないんだ」と言い、名門らしさや貴族の気品には新しいものなど何もない、そんなものはあなたが特別な印象すら持たずに容易に見いだした要素のうちにあるだけだと私に確言したとき、私は自分の幻想のひとつが消えてゆくのを感じることになるだろう。"(『失われた時を求めて』第2編「花咲く乙女たちのかげに2」第2部「土地の名・名前」。高遠弘美訳、光文社古典新訳文庫。第4巻、pp.294-5)

"しかも、誰もが口を揃えて請け合ったのは、夫人がきわめて知的な女性で、会話は才気に満ちあふれ、この上なく魅力的な人びとだけで構成される小さな集団のなかで暮らしているということだった。それらの言葉は私の夢想の言わば共犯者だったと言っていい。なぜなら、人が知的な人びとの集団とか才気溢れる会話だとか言うときに私が想像したのは、たとえどれほど偉大な人びとの聡明さであっても、私がそれまで見知っていた聡明さとはとはまるで違う聡明さであったからであり、また、私がその集団を構成する人びとだと考えるなかにはベルゴットのような人物は決して入っていなかったからである。そう、私は知性というものを、言葉では説明できない能力、瑞々しい森の空気のような、金色にきらめく能力だと捉えていたのだ。だから知的この上ない言葉(私がここで「知的」というのは、哲学者か批評家に関して使う意味においてであるが)を口にしても、ゲルマント夫人は、他とは違う特別な才能を期待する私を失望させることになったろうし、それくらいなら、他愛ない会話のなかで、料理のレシピや館の調度品の話をしたり、近くに住む女性たちや自分の親族の名前を挙げたりするだけにとどめておいたほうが、夫人の生活を思い浮かべることができて、ましだったかもしれない。"(第3編「ゲルマントのほう」第2部「ゲルマントのほうⅡ」。第6巻、pp.75-6)

廾之もこのことを言う。

" 櫻井桃華について

桃華を動かすにあたって絶対に意識から外さないようにしているのが

「育ち」です。生い立ちは行動と言動に必ず現れるからです。"(第6巻「あとがき おまけ」、p.190)

この"育ち"、"生い立ち"とはブルデューが『ディスタンクシオン』でいう身体的ヘクシスだ。身についた挙措動作は不可逆的なもののため、後天的な育ちは先天的な生まれに等しい。

櫻井桃華が規範に外れた振舞いをする場面は2つある。そのどちらにも挙措動作として育ちの良さがあらわれている。紙飛行機を飛ばし、無邪気な笑みを見せる場面では、両手を胸元に寄せている。"「ええ!」「やりましたわ!」"(第5巻、p.136)。バンジージャンプを終え、安堵して涙を見せる場面でも、両腕を脇に着けている。"「ああ」「怖かった!」"(第6巻、p.58)。

この貴族であることの抽象性が櫻井桃華編を難解なものにしている。

櫻井桃華はバンジージャンプで子供であることの固定観念を要請される。櫻井桃華は物象化された子供らしさを演じようとする(第6巻、p.22)。だが、これについて自信阻喪に陥る(p.32)。櫻井桃華はバンジージャンプで背面跳びという、自信に満ちた振舞いをする。だが結果的に、自信に欠けた、素直な振舞いをみせる(p.58)。

すでに、子供であるという固定観念を演じることが、そのことに反するという再帰性をもつ。これを物象化した上で、自信に満ちた振舞いとして、自信に欠けた振舞いを演じることが、また再帰性をもつ。

そして、貴族であるということは本質的なもののため、実のところ、自信に満ちた振舞いの成否はどちらでもいい。

二律背反が階層構造になっていて、しかも、それらが両義性をもつ。この説話は難解すぎる。この説話を抽象化した台詞までが難解だ。"「さっきのは"いつもの櫻井さんらしく飛ぶ"か "櫻井さんの思う子供らしさで飛ぶ"」「どっちを選択しても大丈夫って意味で言っただろ?」「初めての挑戦なんだから」「"そういうのを一切考えないで飛ぶ"選択肢もあるってこと!」"(pp.43-44)。

この台詞は"いつもの櫻井さんらしく飛ぶ"と"そういうのを一切考えないで飛ぶ"が同義のため、自家撞着に見える。

貴族であるということは本質的なものである、すなわち、身体的ヘクシスとしてあらわれるため、どう行動してもそうなる。ただし、貴族であるということを意識した場合だけは別だ。この場合、貴族らしさは非=本質的なものになり、挙措動作はぎこちないものになる。

このため、プロデューサーはこうした自己認識を解き、櫻井桃華に自信とゆとりを回復させる。

以下の記事に、この難解さで読者が当惑したさまが書かれている。

櫻井桃華研究会『仮面の少女・櫻井桃華――あなたは『U149』桃華編を誤読していないか?』(https://momoka-society.hatenablog.jp/entry/2019/01/29/212129)

2-3. 作品の制作

蓮實重彦は『小説から遠く離れて』で、なぜ小説が物語より重要なのかを述べる。

"われわれが小説を擁護しなければならないのは、この種の悪しき風俗の蔓延こそが、文学を大がかりな停滞へと導くものだと確信しているからである。しかもその錯覚は、文学を超えた領域にまで拡がりだして人の思考をまどろませずにおかぬだろう。小説が物語と無縁のいとなみであるはずはなかろうが、いったん物語の支配に屈したものは、それが長篇であれ中篇であれ、歴史を解消することで得られる白々とした地平での葛藤の不在を容認することにしか役立ちはしまい。"(p.273)

"そもそも、物語というものは、それを享受する共同体の成員に対していつでも前衛的な代弁性を発揮するものなのだ。だからこそ、人はその支配を胡散臭く思うのだし、そこからの解放を願わずにはいられないのである。村上春樹や丸谷才一、あるいは井上ひさしにその意図がなかったとしても、彼らが無意識に依拠していた物語は、その構造において、前衛的な特権者の犠牲的な代弁性を語っていたことになり、それに対して小説が擁護されねばならぬ理由はいまや明白だろう。小説とは、その無根拠性において、優れて反=前衛的なものであり、共同体の成員に対して何ごとをも強制したりはしないという意味で、「完璧な捨子」と深い関係を持つものなのだ。共同体内部での前衛的な役割をいったん担わされていながら、その役割をあえて徹底させることで物語から苦しげに離脱する存在を描いた大江健三郎や中上健次の試みに注目せざるをえなかった理由もそこにある。"(p.277)

だが、現代で文化産業はこうした作品の制作とますます対立しつつある。

アラン・クルーガーは『ロックノミクス』で、音楽についてこのことを分析する。

第1に、いわゆる体験消費が中心になっている。音楽は複製芸術だ。だが、ボーモルのコスト病をこうむるパフォーマンスが中心になっている。

アメリカの音楽の売上高は、デジタル、フィジカル、出版、シンクロ権の合計が52%、コンサート収入、ツアー費用、スポンサー、物販・売店・駐車場の総売上高の合計が48%だ。上位48組のミュージシャンの所得は、平均でツアーが80%、録音が15%、出版が5%だ。

第2に、ブランドが中心になっている。スーパースターの経済学のためだ。規模の経済、ボーモルのコスト病、不完全代替財により、需要がべき乗則でスーパースターに一極集中する。さらに、選好もべき乗則に従う。バンドワゴン効果とネットワーク効果のためだ。

アメリカのアルバム、ストリーミング、ダウンロードの売上高は、上位0.1%が半分以上を独占する。さらに、コンサート収入のシェアは、1982年から2017年のあいだに、上位1%が26%から60%、上位5%が62%から85%に上昇している。

また、小説については、エンパシー(理解と感情移入)ではなく、シンパシー(自己投影と共感)による読書が主になっている。

このことについて、翻訳家の鴻巣友季子は以下のとおり解説する。"近年の“親近型読書”は本の中に自分の似姿を見つけて記録する「自撮り」のようなものだと、「ニューヨーカー」誌で評され議論を呼んだこともある。"(鴻巣友季子『読書と親近感 均質な感動にあらがう醍醐味』朝日新聞文芸時評2022年5月(https://book.asahi.com/article/14636671))

2018年、紙の出版市場は売上高1兆2000億円で、ピークである1996年の2兆6000億円の半分以下になった。なお、電子出版市場を加えれば、1兆5000億円だ。

文芸書については、2010年から2020年までで、1400億円から790億円にほぼ半減。文庫については、同じく2500億円から1200億円に半分以下に減少している。

事業戦略の指針であるクロスSWOT分析では、外部環境がOpportunity(機会)でなくThreat(脅威)であるとき、内部環境がStrength(強み)なら防衛、Weakness(弱み)なら撤退だ。よって、出版市場の縮小という事業環境において、出版社の事業はリスク回避になる。

一方、マンガについては4400億円から4200億円にやや減少している。電子出版を加えれば、文芸書は半分以下、文庫はほぼ半減、マンガは微増だ。

小説という自己批判的で挑戦的なものは、今後はマンガが中心になるだろう。

さて、高雄統子監督『アイドルマスター シンデレラガールズ』第16話では安部菜々が主役になる。安部菜々はキャラ芸人としてのタレント性を捨てることを求められる。これにより苦しむ。結局、タレント性を守る。

物語であることが明らかな物語だ。その物語を共有する共同体の成員にしか意味がない。

だが、これに寛容なものでも、後半の説話には抵抗があっただろう。安部菜々のコンサートで、前川みくがいわゆるコールをおこなう。安部菜々がそれに応えてパフォーマンスをし、タレント性を守る。この一連の場面には卑しさを感じたはずだ。この卑屈さは、共同体の外部には理解を求めないという居直りと、内部には共感を望むという甘えによる。

『U149』の古賀小春編でも前川みくが説話で役割を担う。

本編で前川みくは"「小春チャンの良さって きっとそういうところにあると思うんだ みくもそういう子好きだし」「でも そういうのをよく思わない現場もあるの」"、"「だから"自覚"はちゃんとした方がいいと思う! この先 もしそれで嫌な思いしちゃったらみくも嫌だから」"(第6巻、p.129)と、「私はいいけれど」「あなたのために言っているんだから」という、世間的に卑しいとされる台詞を言う。

本編は典型的な物語だ。無能な登場人物と希薄な社会的背景を特徴とする、いわゆる勧善懲悪劇だ。

実のところ、前川みくというキャラクターは軽侮されている。ゲームで最初期に実装されたという事実と、キャラクターの類型性のためだ。

教訓譚や勧善懲悪劇が軽蔑されるのは、教訓や勧善懲悪のためではなく、そこで具象性が捨象されているためだ。

物語は抽象的で空虚さをもつ。この空虚さを埋めようとする欲求が、ひとを代弁者にさせようとする。ひとは代弁者の地位に立ったとき、自己批判の視点を失う。そのため、メディアミックスやファンアートで、前川みくはだらしなく饒舌になる。代弁者の無能と悪意のはけ口になる。

3. 補論

『U149』の表現を見る。第8-9話『赤城みりあ①』-『赤城みりあ③』を参照する。

その後、その特徴と主題論との関係を見る。

本編で、赤城みりあ、佐々木千枝、古賀小春は遊園地のパレードに参加する。プロデューサーは適切な指示を出せず、隘路に陥る。だが、それが独善的であることを、赤城みりあたちに指摘される。プロデューサーは赤城みりあたちと相談する。その結果、プロデューサーもきぐるみでつき添うことになる。赤城みりあたちはパレードで成功する。

その後、プロデューサーと赤城みりあは対話する(第2巻、pp.70-3)。

作品において、登場人物のコマはミドル・ポジションのバストアップが主だ。登場人物は単独でも複数でもアシンメトリーに配置され、頂点が1つか2つの山型という、安定した構図をとる。

こうした安定した作風のもと、ここでは消失点を中央に置き、プロデューサーを右端に配置する。枠線と接して題材は安定する。構図と調和して、プロデューサーは左を向く。そして、次の大コマで、赤城みりあが画面に垂直に右を向く。

純粋に内容を表した表現でありながら、きわめて印象的なものになっている。

常態である安定した構図さえ、訴求力がみなぎっている。事実、『特別編 志希の暇つぶし』にはその反例がある。

本編は番外編として、年長の一ノ瀬志希と宮本フレデリカを主役にする。ここではバストショットが、山型の構図ではなく、上の枠線と接するものになっている。これは山型の構図と同じく安定するが、視線の上下の動きを促すものだ。

一ノ瀬志希の独白(モノローグ)はこれによる。緊張が緩和したあと、宮本フレデリカとの対話(ダイアローグ)では、上の枠線と十分に距離をおいた山型の構図になる(第9巻、pp.180-3)。

これが形象の力だ。

仮に、画面を隠喩の媒体としか見ないなら、それはゴンブリッチが『芸術と幻影』で風刺する"精神のバケツ"でしかない。

蓮實重彦は『小説から遠く離れて』で、作品を隠喩や所与の記号体系で読解する読書を批判する。

"そもそも、長編小説が作品として生産されるという意識そのものがきわめて観念的な比喩に安住することでしかあるまいし、だいいち、想像力が作品を生んだりはしないのである。想像力とは物語がある閉ざされた空間に等しく共有されるための円滑剤にほかならず、作家という名の「完璧な捨子」にできることは、物語によって均質化された集団的な想像力を解きほぐし、共同体の内外に向けて断片化された記号として再分配するふさわしい装置におのれをなぞらえることをおいてはあるまい。"(p.278)

そうした誤解は「表象」という考えに顕著だ。

「表象」とは「想像力」という思考のイメージに言語的な形式を与え、言葉の無方向な拡散を沈静化するものだ。よって、「表象作用」は記号の発信者と受信者が既知のイメージを共有していることを前提としていて、そこにはなんらの発展もない。得るものは、同じ共同体に所属しているという同族意識だけだ(p.280)。

だからこそ、私たちは具象性において作品を見なければならない。

蓮實は『フーコー・ドゥルーズ・デリダ』で、ドゥルーズの『差異と反復』を読書の勧めとして解説する。通俗的な読書はなんらの発見ももたらさない。そこでは所定の距離と方向、中心と周縁が前提されている。すなわち、所定の記号体系で、起源をもつ「反復」と相対的な「差異」からなる。だから、起源なき「反復」と絶対的な「差異」である、単一の「記号」に出会わなければならない。これはイメージを欠いた無媒体的なものだ。この「記号」との遭遇が、作品を読書することだ。

こうした姿勢は、翻って作品の制作にもいえるだろう。

『U149』には一ノ瀬志希を主役とする短い挿話が数話ある。そこで、一ノ瀬志希は登場人物たちにパラシュートを作ってみせ、鏡で集光してみせ、虹を予測してみせる。

一ノ瀬志希のギフテッドという人物造形は、しばしばゲームでユーザーを悲嘆させ、STEM教育の充実を訴えさせてきた。

『U149』で一ノ瀬志希はなぜ理科の実験をおこなうのか。仮に、等速運動と等加速度運動は無関係なため、銃弾とコインは同時に落ちることを示したり、フェルマーの原理により、光は異なる媒質間で屈折するとき最短距離を選ぶことを示したりすれば、直観と自然法則との相反で、両者を超克する天才を描けるだろう。だが、そんなことに意味はない。

水深を測ったところで、海の深さが増すわけではないからだ。

"なぜなら、彼は毎日前進しようとしていたから。ひとつの岸からべつの岸へと、ロープに曳かれたフェリーみたいに、おなじ形の赤いブイをいくつも通りすぎながら。ブイの役目は、無限に対する水の独占をうばうこと、水を測れるものにすること、そうやって海は支配されているのだという偽りの印象を与えることだった。"(オルガ・トカルチュク著、小椋彩訳『逃亡派』p.81)

なぜ現実の人々の訴えがおどろくほど浅薄になり、たかだかソーシャルゲームのキャラクターの印象がとまどうほど深長になるのか。

この理由を一ノ瀬志希のパラシュートが示している。距離と時間と速度、または質量と速度と力は相関し、その関係でだけ意味をもつ。

現実的で具体的な認識と、自らの主体性に立ち返る。『U149』はそのことの意義を教えている。